メニュー

玉ねぎ栽培年間スケジュール

8月

平均気温 25-30℃

🌾栽培準備

- •畑の土づくり開始

- •苦土石灰100g/㎡散布

- •堆肥2kg/㎡投入

9月

平均気温 20-25℃

🛏️苗床準備

- •育苗床の土づくり

- •化成肥料の施用

- •畝立て(高さ5-10cm)

🌱種まき

- •早生品種:9/15-20頃

- •中晩生品種:9/25頃

- •条間8cm、種間隔5mm

10月

平均気温 18-22℃

🌿育苗初期管理

- •本葉3枚時に間引き

- •苗間隔1cm確保

- •病害虫防除開始

💪育苗後期管理

- •追肥と中耕実施

- •苗の太さ確認

- •定植準備開始

11月

平均気温 12-18℃

🥇極早生定植

- •極早生品種の定植

- •苗太さ5-7mm確認

- •株間15cm、条間20cm

🏡早生・中晩生定植

- •早生品種:11月中旬

- •中晩生:11月下旬

- •定植後たっぷり灌水

12月

平均気温 5-10℃

❄️追肥(極早生・早生)

- •極早生・早生1回目追肥

- •根張り促進

- •耐寒性向上

1月

平均気温 3-8℃

🌨️追肥(中晩生)

- •中晩生1回目追肥

- •葉数分化促進

- •雑草防除実施

2月

平均気温 5-10℃

🌱止め肥(早生)

- •早生品種の止め肥

- •中晩生2回目追肥

- •抽苔抑制管理

3月

平均気温 10-15℃

🌸止め肥(中晩生)

- •中晩生止め肥施用

- •土寄せ作業実施

- •病害虫防除強化

4月

平均気温 15-20℃

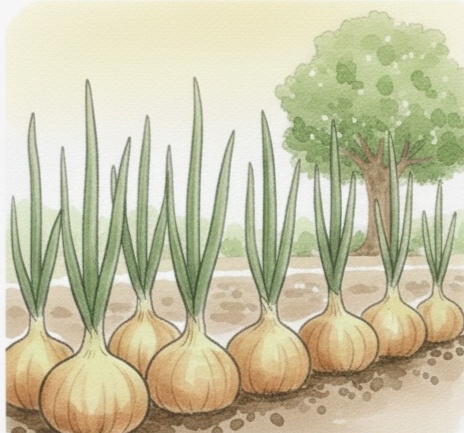

🥇極早生収穫

- •極早生品種収穫開始

- •新玉ねぎとして出荷

- •早めの利用推奨

5月

平均気温 18-23℃

🧅早生収穫

- •早生品種収穫期

- •8割倒伏で収穫

- •晴天日を選択

6月

平均気温 20-25℃

🏠中晩生収穫・貯蔵

- •中晩生品種収穫

- •1-2日天日干し

- •吊り貯蔵開始

玉ねぎ栽培の詳細ステップ

土壌準備・畑作り

8月下旬〜9月上旬

適切な土壌作りが成功の鍵

排水性を重視し、水はけの良い畝を作ることが重要です。

種まき・育苗

9月中旬〜下旬

健全な苗作りの基礎工程

種まき時期が遅れると苗の充実が不十分になるので注意してください。

苗の管理・育成

10月上旬〜11月上旬

定植適期まで丈夫な苗に育てる

苗が徒長しないよう、水やりと肥料のバランスに注意してください。

定植作業

11月中旬〜12月上旬

苗を本圃に移植する重要工程

植え付けが深すぎると分球の原因となるので注意してください。

越冬管理

12月〜2月

寒い冬を乗り切る管理技術

過度な保護は軟弱徒長の原因となるので程度を調整してください。

春の追肥・中耕

3月上旬〜4月上旬

球根肥大期に向けた栄養補給

この時期の追肥が収穫サイズを大きく左右します。

球根肥大期の管理

4月〜5月上旬

収穫サイズ決定の重要時期

この時期の水分管理が玉ねぎの品質と保存性を決定します。

収穫・乾燥・保存

5月下旬〜6月下旬

適期収穫と長期保存の技術

収穫適期の見極めが長期保存の成功を左右します。

玉ねぎ品種選択ガイド

栽培地域と収穫時期に応じた最適な品種の選び方と特徴を詳しく解説

極早生品種

関東以南の温暖地に適した品種。辛味が少なく甘みが強い新玉ねぎとして人気。球の締りはやや緩く水分多めで、サラダ・生食に最適。

💡特徴・ポイント

- •定植後約160日で収穫

- •1-2ヶ月の短期保存向け

- •春の需要期に収穫可能

- •貝塚極早生、ソニックなどが代表品種

球の締りが緩いため長期保存には向かず、早めに消費することが大切

早生品種

関東・中部地方に適した品種。球の締りが良く形状が安定し、辛味と甘味のバランスが良好。煮物・炒め物に最適で初心者にも育てやすい。

💡特徴・ポイント

- •定植後約180日で収穫

- •2-4ヶ月の中期保存が可能

- •家庭菜園で人気の品種群

- •ターボ、スーパー北もみじなどが代表品種

病気に強く収穫適期が長いため、初心者の方におすすめの品種群

中生品種

東北・北陸地方に適した品種。球が大きく重量感があり、辛味がしっかりしている。加熱料理で甘みが際立ち、貯蔵性に優れている。

💡特徴・ポイント

- •定植後約200日で収穫

- •6-8ヶ月の長期保存が可能

- •秋冬の主力品種として活用

- •札幌黄、もみじ3号などが代表品種

貯蔵性に優れ、秋冬を通じて安定した品質を保てる実用的な品種

晩生品種

北海道・東北北部に適した品種。球が非常に大きく重く、辛味が強く香りが豊か。長期貯蔵で甘みが増加し、業務用・加工用に最適。

💡特徴・ポイント

- •定植後約220日で収穫

- •10-12ヶ月の超長期保存が可能

- •冷涼地での安定収穫が特徴

- •北もみじ2000、スーパー北もみじなどが代表品種

超大球で12ヶ月保存可能な業務用標準品種として広く利用されている

玉ねぎ種まき完全ガイド

9月の種まきから定植まで失敗しないポイントを詳しく解説

📅播種時期の選定

適期

9月上旬-中旬(地域・品種別調整必要)

地域別播種時期

関東南部以西の平坦地

極早生: 8月下旬-9月上旬

早生: 9月上旬

中生: 9月中旬

晩生: 9月下旬-10月上旬

中間地・山間部

極早生: 9月上旬

早生: 9月上旬-中旬

中生: 9月中旬-下旬

晩生: 9月下旬-10月上旬

⚠️ 重要な注意点

- •適期より早まきすると大苗になり抽苔・分球を起こしやすい

- •遅まきは小苗になり越冬率低下や球肥大不良の原因

- •天候条件を考慮し晴天が続く時期を選択

- •品種の特性に合わせた時期調整が重要

🛠️育苗方法の選択

地床育苗

畑の一角に苗床を作って育苗する従来の方法

メリット:

- +初期コスト安い

- +大量育苗可能

- +土壌適応性高い

デメリット:

- -除草・間引き作業必要

- -天候に左右されやすい

- -病害発生リスク高い

適用: 従来型栽培・大規模栽培向け

セルトレイ育苗

規格化されたトレイと専用培土を使用した近代的育苗法

メリット:

- +均質な苗作成

- +間引き不要

- +機械定植対応

- +育苗場所選択自由

デメリット:

- -初期コスト高い

- -乾燥しやすい

- -葉切り管理必要

適用: 高品質栽培・省力化栽培向け

玉ねぎ定植ガイド

11月の定植作業のポイントと注意事項を詳しく解説

📅定植の適期判断

適期

11月上旬-12月上旬(地域により調整)

種まきから約55-60日後、苗の太さが鉛筆の芯程度(5-7mm)になったタイミング

理想的な苗の仕様

⚠️ 注意事項

- •細すぎる苗(4mm未満):冬越しが困難

- •太すぎる苗(8mm以上):翌春にトウ立ちしやすい

- •植え付け遅延:活着前の寒害で枯死リスク

- •早期植え付け:大苗越冬でトウ立ち多発

地域別播種時期

温暖地(関東以南)

時期: 11月上旬-中旬

💡 早植えでトウ立ちリスク注意

中間地

時期: 11月中旬-下旬

💡 標準的な定植時期

寒冷地

時期: 10月下旬-11月上旬

💡 早めの定植で越冬前に活着

🏗️畑の準備作業

土壌改良

実施時期: 定植2-3週間前

pH調整

苦土石灰100-150g/㎡散布でpH6.0-7.0に調整

📅 2週間前

有機物投入

完熟堆肥2-3kg/㎡、腐葉土適量投入

📅 1週間前

基肥施用

化成肥料(8-8-8)100g/㎡を全面散布

📅 1週間前

深耕・整地

20-25cm深耕し、土塊を細かく砕く

📅 数日前

玉ねぎ施肥管理ガイド

玉ねぎの生育ステージに合わせた適切な施肥管理を詳しく解説

施肥管理の基本原則

「腹八分目」の施肥で過剰を避ける

品種・作型に応じた施肥設計

土壌診断に基づく適正施肥

元肥・追肥のバランスを重視

栄養バランス

チッソ:茎葉の発育促進、過多は軟弱徒長の原因

リン酸:根張り促進・球肥大に重要、やや多めに施用

カリ:球の締まり・貯蔵性向上、後半重要

理想比率: N:P2O5:K2O = 1:1.2:1.2が理想的

🌾品種別施肥スケジュール

極早生・早生品種

戦略: 元肥重点型(元肥2/3~全量)

元肥: 元肥でN成分200-250g/10㎡

追肥スケジュール:

📅 12月中旬-1月上旬

化成肥料(8-8-8)30-40g/㎡

越冬前の栄養蓄積

📅 2月上旬-中旬

化成肥料(8-8-8)20-30g/㎡

春の生育再開促進

⚠️ 3月上旬までに止め肥完了

中生・晩生品種

戦略: 分施型(元肥1/2、追肥1/2)

元肥: 元肥でN成分150-200g/10㎡

追肥スケジュール:

📅 1月上旬

化成肥料(8-8-8)40g/㎡

根系充実と春への準備

📅 2月上旬

化成肥料(8-8-8)30g/㎡

葉数確保と光合成能力向上

📅 3月上旬

化成肥料(8-8-8)30g/㎡

球肥大期の最終栄養補給

⚠️ 3月中旬までに止め肥完了

🧪施肥に使用する肥料の種類

化成肥料

8-8-8(等量配合)

用途: 基本の追肥用

特性: バランス良好、速効性

施用: 30-40g/㎡を株間散布

14-14-14(高濃度)

用途: 少量で効果的な追肥

特性: 高濃度、経済的

施用: 15-20g/㎡に減量

玉ねぎ専用肥料

用途: 最適配合済み

特性: リン酸・カリ多め配合

施用: メーカー推奨量に従う

有機質肥料

油かす

特性: チッソ豊富、緩効性

施用量: 元肥として100-150g/㎡

💡 発酵済みを使用、ガス障害注意

ぼかし肥料

特性: 即効性と持続性のバランス

施用量: 元肥・追肥兼用150-200g/㎡

💡 微生物活動で効果持続

完熟堆肥

特性: 土壌改良効果大

施用量: 2-3kg/㎡を元肥として

💡 未熟堆肥は根腐れの原因

鶏ふん

特性: チッソ・リン酸豊富

施用量: 150-200g/㎡

💡 発酵済み推奨、塩分注意

緩効性肥料

メリット:

- •長期間安定した養分供給

- •追肥回数の削減可能

- •肥料焼け・流亡の軽減

種類:

⚙️施肥方法・施肥技術

元肥施用法

方法: 全面散布・耕起前施用

手順:

定植1-2週間前に堆肥・有機質肥料散布

化成肥料を全面均等散布

20-25cm深耕でよく混合

畝立て・整地して定植準備

ポイント:

- •肥料の偏在を避ける均等散布

- •有機質は分解期間確保

- •深耕で根域全体に肥料混和

追肥施用法

方法: 株間散布・軽く土寄せ

手順:

株元から3-5cm離して化成肥料散布

条間中央に筋状散布

軽く中耕して土と混合

必要に応じて土寄せ実施

ポイント:

- •根に直接触れない位置に散布

- •降雨前または散布後潅水

- •強風日は避けて作業

液肥施用法

施用方法:

- •株元周辺の土壌に潅注

- •葉面散布は早朝・夕方に実施

- •速効性で即効果期待

⚠️よくある施肥の失敗例と対策

窒素過多による軟弱徒長

症状:

- •葉色濃緑、徒長気味

- •病害虫発生増加

- •球の締まり不良

原因:

- •追肥の過剰施用

- •止め肥時期の遅れ

- •窒素比率の偏り

対策:

- ✓追肥量を標準量に調整

- ✓3月上旬までに止め肥完了

- ✓リン酸・カリ重点の配合に変更

リン酸不足による根張り不良

症状:

- •根系発達不十分

- •初期生育の遅れ

- •球肥大開始遅延

原因:

- •元肥でのリン酸不足

- •土壌pH不適による固定

- •有機物不足

対策:

- ✓過リン酸石灰の追加施用

- ✓土壌pHの適正化

- ✓堆肥投入で有機物補給

止め肥遅れによる貯蔵性悪化

症状:

- •収穫後の腐敗率高い

- •球の日持ち不良

- •軟球発生

原因:

- •追肥時期判断ミス

- •生育診断不足

- •施肥計画の不備

対策:

- ✓品種特性に応じた施肥計画

- ✓気象条件考慮の時期調整

- ✓生育観察による適期判断

玉ねぎ病害虫対策ガイド

IPM(総合防除)による玉ねぎの主要な病害虫対策を詳しく解説

🗓️時期別病害虫管理スケジュール

播種・育苗期(9-11月)

主要病害虫:

管理方法:

- •種子消毒の実施

- •育苗土の消毒処理

- •育苗環境の衛生管理

- •害虫侵入防止対策

定植・越冬期(11-2月)

主要病害虫:

管理方法:

- •定植前土壌消毒

- •排水対策の徹底

- •適正施肥による健全育成

- •病害株の早期除去

生育期(3-5月)

主要病害虫:

管理方法:

- •発生予察に基づく防除

- •薬剤ローテーション散布

- •生物的防除法の活用

- •圃場衛生管理

収穫・貯蔵期(6-8月)

主要病害虫:

管理方法:

- •適期収穫の実施

- •収穫後処理の徹底

- •貯蔵環境の最適化

- •定期的品質点検

🛡️IPM(総合的病害虫・雑草管理)の基本

予防的管理、判断・防除、効果確認の3つの要素を組み合わせた持続可能な防除体系

予防的管理

病害虫の生態と作物情報に基づく予防対策

- •健全種苗使用

- •圃場衛生

- •輪作

- •土壌改良

- •適正施肥

判断・防除

発生予察と要防除水準に基づく防除判断

- •発生調査

- •気象情報活用

- •経済的被害許容水準

- •防除要否判断

効果確認

防除効果の評価と次期作への反映

- •防除効果調査

- •薬剤抵抗性監視

- •防除歴記録

- •改善点検討

🦠主要病害と総合防除対策

べと病(Peronospora destructor)

年間2000ha以上で発生、重要病害として要防除

症状

- •葉に光沢がなくなり淡黄緑色に変色

- •横にやや湾曲して伸長

- •春季に白色露状またはカビが発生

- •病斑部で葉が折れて枯死

発生条件

温度: 最適発病温度15℃(10-20℃で発生)

湿度: 高湿度条件で蔓延

時期: 秋から春にかけて発生

予防対策

- ✓排水良好な圃場選択・改良

- ✓高畝栽培で湿害回避

- ✓適正株間確保(通風改善)

- ✓窒素過多回避の適正施肥

- ✓連作回避(2年以上の輪作)

薬剤防除

時期: 発病初期の薬剤散布

使用薬剤:

- •マンブ・メタラキシルM水和剤(リドミルゴールドMZ)

- •TPN水和剤(ダコニール1000)

- •銅系殺菌剤(予防効果)

💡 耐雨性・浸透移行性重視、抵抗性回避のためローテーション散布

生物的防除

- 🌱天敵微生物の保護・利用

- 🌱土壌微生物相の健全化

- 🌱緑肥作物による土壌改良

抵抗性管理

薬剤ローテーション、作用機作の異なる薬剤組み合わせ

軟腐病(Erwinia carotovora)

細菌性病害、高温多湿期に多発

症状

- •株元から軟化腐敗開始

- •悪臭を伴う腐敗症状

- •球根内部まで腐敗進行

- •二次感染で圃場全体に拡大

発生条件

温度: 25-30℃の高温で多発

湿度: 多雨・多湿条件

時期:

侵入経路: 機械的傷口から侵入

予防対策

- ✓排水対策の徹底実施

- ✓窒素過多防止の適正施肥

- ✓機械作業時の傷害回避

- ✓土壌pH適正化(6.0-7.0)

- ✓有機物投入による土壌改良

薬剤防除

時期: 発病前〜発病初期

使用薬剤:

- •ストレプトマイシン水和剤(アグレプト)

- •オキソリニック酸水和剤(スターナ)

- •銅系殺菌剤(予防散布)

💡 細菌性病害のため抗生物質系薬剤が有効

衛生対策

- 🧹発病株の即時除去・処分

- 🧹農具の消毒励行

- 🧹圃場残渣の適正処理

- 🧹土壌消毒の実施

乾腐病(Fusarium oxysporum)

貯蔵病害、経済損失大

症状

- •貯蔵中に球根が乾燥・硬化

- •球根表面が黒変

- •内部組織の褐変・乾燥

- •カビ発生による二次腐敗

発生条件

温度: 貯蔵温度0-5℃で抑制

湿度: 湿度65-70%が適正

時期:

侵入経路: 収穫時の傷害が感染源

予防対策

- ✓適期収穫の徹底実施

- ✓収穫時の傷害防止

- ✓収穫後の十分な風乾

- ✓貯蔵環境の最適化

- ✓健全球の選別貯蔵

さび病(Puccinia allii)

葉面病害、光合成能力低下

症状

- •葉に橙黄色楕円形小斑点

- •病斑がやや隆起

- •後期に黒色病斑形成

- •葉身の黄化・枯死進行

予防対策

- ✓適正な株間・条間確保

- ✓窒素過多回避

- ✓風通しの改善

- ✓連作回避

薬剤防除

時期: 発病初期の薬剤散布

使用薬剤:

- •銅系殺菌剤

- •EBI系殺菌剤

💡 予防散布を重点とした防除

玉ねぎ収穫・乾燥・保存ガイド

玉ねぎの適期収穫から長期保存まで完全マスター

🗓️収穫適期の判断方法

基本時期: 5-6月頃が一般的な収穫時期

主要判断基準: 葉茎の倒伏状況

適正状態: 全体の80%程度の葉茎が倒れた状態

収穫時期: 倒伏から約1週間後が収穫適期

天候条件: 晴天が数日続く予報の日を選択

極早生品種

時期: 3月下旬-4月上旬

特徴: 新玉ねぎとして早期出荷

💡 保存期間短く早期消費推奨

早生品種

時期: 4月-5月上旬

特徴: やや早い収穫で軟らか

💡 中期保存可能(2-3ヶ月)

中生・晩生品種

時期: 5月下旬-6月上旬

特徴: 充実した球で貯蔵性良好

💡 長期保存向け(6-9ヶ月)

収穫の目安となる外観

- 👁️葉の黄化・枯死進行

- 👁️球根の充実・肥大確認

- 👁️首部(葉の付け根)の締まり

- 👁️外皮の乾燥・褐変開始

避けるべき条件

- ⚠️雨天・高湿度時の収穫

- ⚠️朝露が残る早朝作業

- ⚠️土壌が湿潤な状態

- ⚠️収穫遅延による過熟化

✂️適正な収穫作業方法

収穫前準備

収穫前日までの水分管理停止

天候確認と作業計画立案

収穫用具の準備・消毒

運搬・乾燥場所の確保

収穫手順

実施時期: 晴天日の午前10時以降

株元確認

倒伏状況と球根肥大を最終確認

💡 未熟・過熟球の選別

慎重な掘り上げ

球根を傷つけないよう丁寧に掘り上げ

💡 根系切断は最小限に留める

根の処理

根を1-2cm残して切除

💡 切り口から病原菌侵入防止

土の除去

付着土壌を軽く払い落とす

💡 過度な洗浄は避ける

葉の処理

葉は15-20cm程度残して保持

💡 吊り干し用として活用

収穫時の品質選別

優良品

- ⭐球形が整い充実している

- ⭐外皮に損傷がない

- ⭐首締まりが良好

- ⭐適正な大きさ(M-Lサイズ)

保存用

- 📦軽微な損傷はあるが腐敗なし

- 📦形状やや不整だが充実

- 📦早期消費向け

除外品

- ❌外傷・腐敗部位あり

- ❌分球・変形球

- ❌首締まり不良

- ❌未熟・過熟球

🌞収穫後乾燥処理

圃場での予備乾燥

期間: 収穫当日1-2日

方法:

- •収穫後畝間に並べて天日干し

- •球根を上にして根を下向きに配置

- •重ならないよう間隔確保

- •夕方には取り込み露地対策

条件:

- ✓直射日光当たる場所選択

- ✓風通し良好な環境

- ✓雨天時は速やかに屋内退避

- ✓夜露対策で夕方取り込み

本格乾燥処理

場所: 風通し良好な日陰

期間: 2-4週間

環境条件:

- 🌡️直射日光を避けた明るい日陰

- 🌡️通風確保で湿度調整

- 🌡️雨水侵入防止対策

- 🌡️適度な温度維持(15-25℃)

配置方法:

- 📐球根同士が接触しない配置

- 📐すのこ等で通気性確保

- 📐定期的な位置変更で均等乾燥

- 📐腐敗球の早期発見・除去

乾燥完了の目安

- ✅外皮の完全乾燥・褐変

- ✅首部分の充分な乾燥

- ✅軽く触れてパリパリ音

- ✅重量の明らかな減少

トラブルシューティング

乾燥不足による腐敗

過度乾燥による品質劣化

部分腐敗の発生

📦長期保存管理方法

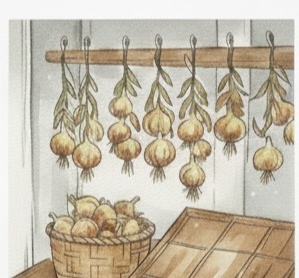

吊るし保存法

適用: 中生・晩生品種の長期保存

期間: 6-9ヶ月

準備:

- 乾燥完了球の選別

- 葉を利用した結束作業

- 3-5球単位での束作り

- 吊り下げ用紐・フックの準備

束ね方:

- 葉の付け根部分で結束

- しっかりと締め付けて固定

- 結束部から球根が滑り落ちない工夫

- ループ作成で吊り下げ対応

環境:

- 風通し良好な日陰

- 温度0-5℃の冷涼環境

- 湿度65-70%維持

- 直射日光完全遮断

コンテナ保存法

適用: 中量保存・管理しやすさ重視

期間: 4-6ヶ月

準備:

- 葉の切除処理(3-5cm残し)

- 通気孔付きコンテナ準備

- 底面すのこで通気性確保

- 保存球の最終選別

積層方法:

- 底面に新聞紙敷設

- 球根同士の接触回避

- 層間に新聞紙挟み込み

- 最上段は軽く蓋をする

玉ねぎ料理活用・栄養ガイド

収穫した玉ねぎを美味しく・健康的に活用する方法とコツを詳しく解説

🥗玉ねぎの栄養価値と健康効果

硫化アリル(アリシン)

健康効果:

- ✓血液サラサラ効果(抗血栓作用)

- ✓動脈硬化・脳梗塞・心筋梗塞予防

- ✓高血圧改善効果

- ✓疲労回復・滋養強壮

効果を最大化するコツ:

- 💡生食がベスト(熱に弱い)

- 💡細かく切って酵素アリナーゼを活性化

- 💡切った後30分-1時間空気にさらす

- 💡水にさらさず揮発を利用

ケルセチン(フラボノイド)

健康効果:

- ✓強力な抗酸化作用

- ✓血中コレステロール値改善

- ✓LDLコレステロール低下

- ✓アンチエイジング効果

効果を最大化するコツ:

- 💡熱に安定で加熱調理OK

- 💡油と一緒に調理で吸収率向上

- 💡外皮に豊富(むかずに調理)

- 💡天日干し1週間でケルセチン3.5倍増

食物繊維・カリウム

健康効果:

- ✓腸内環境改善

- ✓血圧降下作用

- ✓むくみ解消

- ✓血糖値上昇抑制

摂取のポイント

- 📌毎日継続摂取で効果最大化

- 📌生食と加熱調理の使い分け

- 📌他の野菜との組み合わせで相乗効果

- 📌適量摂取(1日中玉ねぎ1/2個程度)

🔪目的別切り方・調理技術

薄切り(スライス)

- • 均等な厚さ2-3mm

- • 切れ味良い包丁使用

横薄切り

- • 辛味抜き効果大

- • 加熱で甘み増強

みじん切り

- • 根元残して効率的切り込み

- • 空気接触最大化

くし切り

- • 中心から8等分が目安

- • 厚さ統一で均等加熱

特殊テクニック

飴色玉ねぎ作り

工程: 弱火で30-60分炒め続ける

ポイント: 糖質が濃縮し深い甘みとコク

- 💡 中火で水分飛ばし後弱火

- 💡 焦がさず根気強く

丸ごと調理

工程: 皮付きのままオーブン・蒸し調理

ポイント: ケルセチン最大活用、ほくほく食感

- 💡 十字切り込みで火通り促進

- 💡 アルミホイル包み

🌶️辛味抜きの科学的手法

原理: 硫化アリルは揮発性・水溶性の性質を利用

空気さらし法

- •硫化アリル自然揮発利用

- •栄養成分損失なし

- •時間に余裕ある時推奨

- •冷蔵庫保管で傷み防止

冷水さらし法

- •硫化アリルの水溶性利用

- •栄養成分一部流出

- •急いでいる時に有効

- •さらし後は水気をしっかり切る

酢水さらし法

- •酢の酸性で辛味中和

- •シャキシャキ食感保持

- •酢の健康効果も期待

- •生食サラダに最適

塩もみ法

- •浸透圧で水分・辛味成分除去

- •しんなり食感になる

- •塩分摂取量注意

- •和え物・酢の物向け

シチュエーション別ガイド

- →サラダ用生食:酢水さらし → 空気さらし

- →健康効果重視:空気さらしのみ

- →時短調理:冷水さらし

- →和風料理:塩もみ法

🍳健康効果を最大化する料理レシピ

酢玉ねぎ(基本レシピ)

硫化アリル+酢の相乗効果で血液サラサラ

材料:

- • 玉ねぎ:中1個(200g)

- • 米酢:大さじ2-3

- • はちみつ:大さじ1

- • 塩:ひとつまみ

作り方:

- 1玉ねぎを薄切りまたはみじん切り

- 230分空気にさらし硫化アリル増加

- 3調味料と混ぜ合わせる

- 4冷蔵庫で1-2日熟成

- 51日大さじ1-2杯を目安に摂取

健康効果:

新玉ねぎサラダ

生食で硫化アリル効果最大化

調理ポイント:

- 💡 繊維に垂直の薄切り

- 💡 15分空気さらしで辛味軽減

- 💡 オリーブオイルでケルセチン吸収促進

- 💡 かつお節でうま味プラス

🎯 抗酸化作用+血液サラサラ効果

オニオンスープ

飴色玉ねぎでケルセチン・甘み最大化

調理ポイント:

- 💡 じっくり炒めて糖質濃縮

- 💡 ケルセチンは熱で分解されない

- 💡 オリーブオイルで栄養吸収促進

- 💡 チーズでタンパク質補完

🎯 抗酸化作用+コレステロール改善

🍽️料理別活用テクニック

和食

肉じゃが・煮物

- • 下茹でで透明感アップ

- • 煮崩れ防止で繊維に沿って切る

天ぷら

- • 水分しっかり切る

- • 衣は薄めで玉ねぎの甘み活かす

味噌汁・すまし汁

- • 最後に加えシャキシャキ感残す

- • 長時間煮ると甘みが強すぎる

洋食

ハンバーグ・ミートローフ

- • 炒めて水分飛ばしてから使用

- • 生で混ぜると水っぽくなる

カレー・シチュー

- • 飴色まで炒めてベース作り

- • 食感残したい分は後から追加

パスタ・ピザ

- • オリーブオイルで香り引き出す

- • 生ハムと相性抜群

中華・エスニック

炒め物

- • 強火で短時間調理

- • 最後に加えて食感活かす

スープ・汁物

- • 生姜・ニンニクと香味トリオ

- • 油で香りを引き出す

玉ねぎのプランター栽培ガイド

ベランダや小スペースでの玉ねぎプランター栽培方法を詳しく解説

🏺 準備するもの

プランター

深さ20cm以上、長さ65cm程度の標準プランター

培養土

市販の野菜用培養土または赤玉土6:腐葉土2:バーミキュライト1:川砂1

玉ねぎ苗

太さ5-7mmの健全な玉ねぎ苗6-8株

鉢底石

排水性向上のため4-5cm敷く

肥料

元肥用緩効性化成肥料(8-8-8)30g程度

園芸用品

手袋・移植ゴテ・ジョウロ・霧吹き

プランター準備

プランターに鉢底石を敷き、培養土を8分目まで入れる

- •底穴確認と鉢底石4-5cm敷設

- •pH6.5-7.5に調整(苦土石灰使用)

- •緩効性化成肥料10-20g/L混合

- •1週間土をなじませる

苗の定植

条間15cm、株間10-13cmで苗を植え付ける

- •白い部分を2-3cm地中に植える

- •地上部に白い部分を少し出す

- •深く植えすぎないよう注意

- •定植後たっぷり水やり

水やり管理

土の表面が乾いてからたっぷり水やり

- •冬は温かい午前中に水やり

- •夏場は乾燥に特に注意

- •パサパサ状態は球根肥大阻害

- •過湿による根腐れ防止

追肥管理

2-3回の追肥で栄養補給

- •12月中に1回目追肥

- •2月下旬に2回目追肥

- •1株あたり2-3gの化成肥料

- •品種により3回目追肥も検討

病害虫対策

べと病とアザミウマ類の予防・対策

- •風通し良好な場所に設置

- •過湿状態を避ける

- •アブラムシ・ヨトウムシ早期発見

- •被害発生時は速やかに駆除

収穫準備

葉が8割倒伏したら収穫の準備を始める

- •5-6月頃に葉の倒伏状況を確認

- •晴天続きの日を選んで収穫

- •根を少し残して掘り上げ

- •風通し良い場所で1-2日乾燥

🏺玉ねぎプランター栽培成功のポイント

適切なプランター選び

深さ20cm以上の標準プランター(65cm程度)で鉢底石を敷き排水性を確保

日当たりと風通し確保

ベランダでは南向きの日当たり良好で風通しの良い場所に設置し病害予防

植え付け深さの調整

白い部分を2-3cm地中に埋め、地上に少し白い部分を残す適正管理

玉ねぎ栽培トラブル完全解決ガイド

玉ねぎ栽培で遭遇する主要な問題の原因分析と効果的な対策法を詳しく解説

球根が大きくならない・小玉になる

期待した大きさまで球根が育たない状態

観察ポイント:

- •球根直径が3cm以下で停滞

- •葉数は正常だが球根が細い

- •周囲株と比較して明らかに小さい

- •肥大期(4-5月)に成長停滞

🔍原因分析

苗の問題

栽培環境の問題

養分管理の問題

花茎が伸びて開花してしまう

本来球根に向かうはずの養分が花芽形成に使われる現象

観察ポイント:

- •中心部から硬い花茎が伸長

- •花茎先端に球状のつぼみ形成

- •球根中心部が硬くなる

- •食味が著しく低下

🔍原因分析

苗のサイズ問題

温度ストレス

品種適応性

1つの株から複数の球根ができる

本来1個の球根が2個以上に分かれる現象

🔍原因分析

栄養的要因

環境的要因

貯蔵中や圃場での球根腐敗

貯蔵腐敗

- •首部分から軟化・変色

- •異臭発生

- •内部組織の液状化

- •カビの発生

圃場腐敗

- •葉の黄化・枯れ込み

- •株元の軟化

- •根系の変色・消失

- •周辺株への伝染

🔍原因分析

収穫関連要因

環境ストレス

季節別管理のポイント

秋(9-11月)

- •種まき・育苗は天気の安定した時期を選択

- •育苗期間中の温度管理に注意

- •定植時は根を傷めないよう慎重に作業

- •定植後の活着促進のため適度な水やり

冬(12-2月)

- •過湿を避け最小限の水やりに留める

- •マルチングで根の保温対策

- •強風や霜害から苗を保護

- •雑草取りと畝の管理継続

春(3-5月)

- •生育再開に合わせた追肥実施

- •土寄せによる球根肥大促進

- •病害虫の発生に注意し早期防除

- •収穫時期の見極めと適期収穫

夏(6-8月)

- •収穫後の十分な乾燥処理

- •長期保存のための環境整備

- •翌年に向けた圃場準備

- •品種選択と種子の準備

玉ねぎの栄養価と効果

玉ねぎに含まれる豊富な栄養素と期待できる健康効果

🧅 玉ねぎ(100gあたり)

玉ねぎ栽培におすすめの商品

よくある質問

A.9月上旬-中旬の適期を守り、育苗土は水はけと保水性のバランスの取れたものを使用しましょう。種まき後は適度な湿度を保ち、発芽したら徐々に日光に慣らします。苗が密集しすぎた場合は早めに間引きを行うことが重要です。

A.苗の太さが5-7mm(鉛筆の芯程度)になった11月上旬-中旬が適期です。細すぎると冬越しが困難で、太すぎると春にトウ立ちしやすくなります。地域により前後しますが、初霜前の定植を心がけましょう。

A.主な原因は苗が細すぎた、施肥不足、栽培密度の過密、日照不足などです。定植時に適正サイズの苗を使用し、適切な株間を確保し、春の追肥を忘れずに行いましょう。日当たりの良い場所での栽培も重要です。

A.収穫後は風通しの良い日陰で1-2週間十分に乾燥させます。その後、葉を編んでネット袋に入れ、風通しの良い冷暗所で保存します。温度0-5℃、湿度65-70%が理想的で、定期的に腐敗球をチェックして除去しましょう。

A.はい、可能です。深さ20cm以上の大型プランターを使用し、株間を10-12cmと少し狭めに植えます。60cmプランターなら4-5株が目安です。水やりと追肥を適切に行い、ベランダでの風通しを確保すれば、畑栽培と同様に育てられます。

A.薄切り後に冷水に10-15分さらす方法が最も一般的です。軽く塩もみしてから水で洗い流す方法も効果的です。また、切った後30分程度空気にさらすだけでも辛味が和らぎます。新玉ねぎの場合は辛味が少ないので生食に適しています。