そら豆の育て方完全ガイド

そら豆栽培の8ステップ完全マニュアル!10-11月種まき時期から開花後30-35日の収穫時期まで、莢が下向きになる判定法で確実収穫。初心者でも失敗しないそら豆の育て方を徹底解説。

そら豆の育て方【8ステップ詳細ガイド】

種子選定と土壌準備

9月下旬-10月上旬

良質な種子選びと適切な土壌作りが栽培成功の基礎。pH調整と有機物の施用で根粒菌の活動を促進

pH調整で根粒菌活動促進・排水性確保が栽培成功の鍵

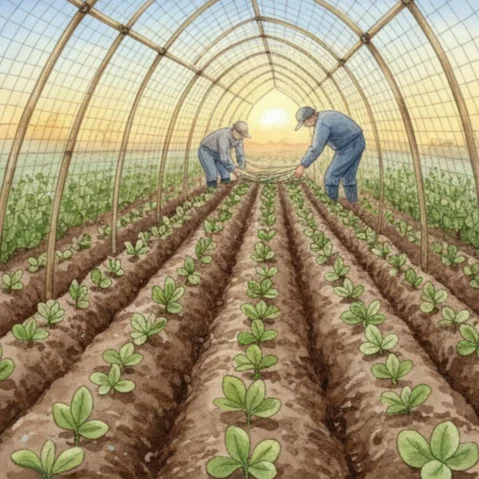

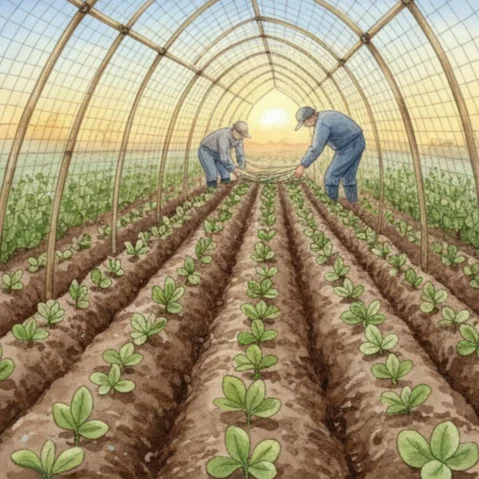

種まき・防鳥対策

10月中旬-11月上旬

種子の向きを正しく植付け、発芽後すぐに鳥害対策を実施。カラスによる食害は最大の脅威

種子の向き正確に・発芽後即座の防鳥対策必須

発芽・間引き・初期管理

11月上旬-11月下旬

健全な発芽確認後、生育の良い株を1本残して間引き。初期の除草と軽い中耕で根張り促進

適正な密度管理で健全株育成・根張り促進が重要

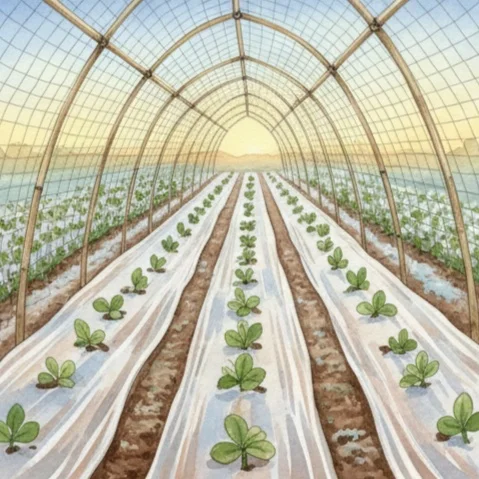

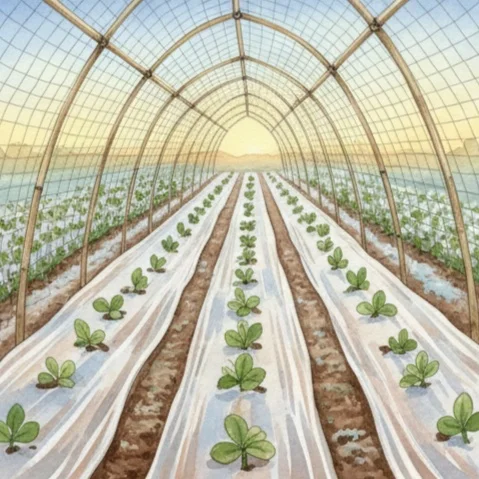

越冬準備・防寒対策

12月上旬-12月中旬

冬の低温による花芽分化を活かしつつ、霜害から株を守る防寒対策。地域に応じた適切な保護

低温要求満たしつつ霜害防止・地域対応防寒対策

春期生育再開・整枝

3月中旬-3月下旬

防寒資材除去後の整枝作業で株の形を整える。6-7本立てに調整し、支柱立てで倒伏防止

適正本数の整枝で収量品質向上・支柱で倒伏防止

追肥・アブラムシ対策

3月下旬-4月上旬

開花前の追肥で花芽分化を促進。そら豆最大の敵アブラムシ対策にシルバーテープ等の予防策

開花前追肥で花芽発達・アブラムシ予防対策が最重要

開花・結実期管理

4月下旬-5月上旬

白い美しい花の開花期管理。適切な水分管理と病害虫防除で着果率向上を図る重要な時期

開花期水分管理と病害虫防除で着果率向上

収穫・品質管理

5月中旬-6月中旬

莢が下向きに垂れ、筋が薄黒くなったら収穫適期。鮮度が命のそら豆は収穫後の処理が品質を左右

適期収穫・鮮度保持で最高品質確保・早期消費

🫘そら豆の収穫時期【6段階判定法】

莢が下向きになる最適なそら豆収穫時期の見極め方法

そら豆の収穫時期は「莢が下向きに垂れ下がり、筋が薄黒くなった状態」が最適です。開花後30-35日が収穫の目安。そら豆は収穫後の鮮度劣化が早いため、適期を逃さず「収穫してから3日以内」に調理することが美味しく食べるコツです。

収穫タイミング判断基準

開花期

成長段階- •白い美しい花が開花

- •花後に小さな莢が形成開始

- •莢は空に向かって上向き

- •この段階では収穫不可

- •開花から30-35日で収穫

開花確認・管理継続

莢形成期(未熟)

未熟期- •莢が空に向かって上向き

- •莢の色は鮮やかな緑色

- •筋はまだ緑色で変化なし

- •中の豆はまだ小さい

- •収穫には早すぎる

成長を見守る

収穫適期

最高品質- •莢が重みで下向きに垂れ下がる

- •莢の筋が薄黒く変色

- •莢にふくらみがある

- •中の豆が充実している

- •開花から30-35日経過

即座に収穫開始

収穫限界期

食味劣化・要注意- •莢の筋が真っ黒に変色

- •莢の表面が硬くなる

- •豆の皮が厚くなりすぎ

- •食味が劣化し始める

- •乾燥豆として利用可能

乾燥豆用または早急に収穫

完熟・乾燥期

生食不適- •莢全体が茶色に変色

- •莢がカラカラに乾燥

- •豆が硬く乾燥している

- •生食には不適

- •種子として保存可能

種子保存または煮豆用

品質劣化期

食用不適- •病害虫による被害発生

- •莢に黒い斑点や穴

- •異臭や軟化が見られる

- •食用として不適切

- •周囲への病害拡散リスク

廃棄または堆肥化

品種別収穫時期の特徴

一寸そら豆(大粒種)

莢長20-25cm、1莢に2-3粒の大粒豆。関西で人気の品種で、粒が大きく食べ応えがある

大粒なので莢の重みで下垂するのが早い。筋が薄黒くなったらすぐに収穫。茹で時間は通常より長めに

三連そら豆(中粒種)

莢長15-18cm、1莢に3-4粒。育てやすく家庭菜園向け。関東地方でよく栽培される

最も標準的な収穫タイミング。莢が下向きになり筋が薄黒くなったら適期。収穫後の品質劣化が早いので注意

早生そら豆

莢長12-15cm、小〜中粒。収穫期が早く、他品種より1-2週間早い収穫が可能

収穫期間が短いため、莢の状態を毎日確認。一度に大量収穫となるので保存方法を事前準備

収穫タイミングのよくある失敗

⚠️莢が上向きのまま収穫

豆がまだ未熟で小さく、甘みが不足

必ず莢が下向きに垂れ下がるまで待つ。重みで下がるのが成熟の証拠

⚠️筋の色変化を見落とし

適期を逃して豆が硬くなりすぎる

毎日莢の筋の色をチェック。緑→薄黒→真っ黒の変化を観察

⚠️収穫後の処理が遅い

鮮度が急激に低下し風味が損なわれる

収穫後3日以内に調理。保存する場合は莢のまま冷蔵庫へ

⚠️一度に全部収穫してしまう

成熟度にばらつきがあり品質が不均一

成熟した莢から順次収穫。2-3回に分けて収穫するのが理想

時期別収穫ポイント

4月収穫(走り)

皮ごと食べられるほど柔らか。シンプルな茹でて塩で味わうのが最適。収穫量は少ないが極上品質

5月収穫(最盛期)

品質・量ともに最高。莢の状態を毎日確認し、適期を逃さず収穫。保存方法も重要な時期

6月収穫(名残)

皮が厚くなるが風味は濃厚。煮豆や炒め物に適している。この時期を過ぎると乾燥豆となる

📅そら豆の種まき時期・収穫時期

最適な栽培時期

そら豆栽培は秋まき(10-11月種まき→翌5-6月収穫)が基本。冬の低温にさらすことで花芽分化を促進し、春に高品質なそら豆の収穫ができます。

秋まき栽培(推奨)

最も品質の高いそら豆が収穫できる作型。冬の低温で花芽分化が促進され、春の収穫で最高品質。越年栽培で長期間楽しめる。

春まき栽培(寒冷地)

北海道・東北などの寒冷地での栽培方法。秋まき栽培が困難な地域向け。収量は劣るが短期間で収穫可能。

⚠️重要なポイント

- •種まき時期の厳守が収量・品質を決定する最重要ファクター

- •種子は黒い筋を斜め下向きにして浅植え(上部を少し露出)

- •発芽後すぐに防鳥ネット設置でカラス被害防止

- •pH6.0-6.5の中性〜弱アルカリ性土壌が最適

- •連作障害回避のため2-3年間隔を空ける

地域別栽培時期

北海道・東北地方(寒冷地)

秋まき栽培は困難なため春まき栽培が中心。種子の低温処理(5℃、2-3週間)で花芽分化を促進。短い栽培期間での管理が重要。

関東・甲信越地方(中間地)

秋まき栽培の標準地域。適期の種まきで安定した越冬が可能。霜害対策として不織布やべたがけの準備が重要。

東海・関西・中国・四国地方(暖地)

最も栽培しやすい地域。長い種まき期間で調整可能。早まきは暖かすぎて発芽不良、遅まきは越冬前の生育不足に注意。

九州・沖縄地方(亜熱帯地)

温暖な気候を活かした早期収穫可能。遅めの種まきで高温期の生育を避ける。台風・病害虫対策が特に重要。

栽培地域マップ

北海道・東北地方(寒冷地)

秋まき栽培は困難なため春まき栽培が中心。種子の低温処理(5℃、2-3週間)で花芽分化を促進。短い栽培期間での管理が重要。

関東・甲信越地方(中間地)

秋まき栽培の標準地域。適期の種まきで安定した越冬が可能。霜害対策として不織布やべたがけの準備が重要。

東海・関西・中国・四国地方(暖地)

最も栽培しやすい地域。長い種まき期間で調整可能。早まきは暖かすぎて発芽不良、遅まきは越冬前の生育不足に注意。

九州・沖縄地方(亜熱帯地)

温暖な気候を活かした早期収穫可能。遅めの種まきで高温期の生育を避ける。台風・病害虫対策が特に重要。

そら豆栽培年間スケジュール

9月

平均気温 20-26℃

📋栽培準備開始

- •種子購入・品種選定

- •畑の準備・土壌改良計画

- •栽培場所の選定(日当たり良好地)

10月

平均気温 15-22℃

🚜土づくり・畝立て

- •苦土石灰施用・pH6.0-6.5調整

- •堆肥2-3kg/㎡施用

- •畝幅70-80cm・高さ10-15cm

🌱秋まき種まき

- •種子の黒筋を斜め下向きに植付

- •深さ2-3cm・上部を少し露出

- •株間15cm・2-3粒ずつ点まき

11月

平均気温 8-15℃

🌱遅まき・発芽確認

- •遅まき地域での種まき完了

- •発芽確認・生育状況観察

- •鳥害対策・防鳥ネット設置

✂️初期管理・間引き

- •発芽後の間引き(1本立て)

- •除草・軽い中耕作業

- •防寒対策準備

12月

平均気温 3-10℃

❄️越冬準備・防寒対策

- •不織布・べたがけ資材準備

- •株元の軽い土寄せ

- •強風対策・支柱設置

🛡️冬期管理開始

- •防寒資材の設置完了

- •水やり頻度を減らす

- •霜害・寒害対策徹底

1月

平均気温 0-8℃

😴冬期休眠・管理

- •低温による花芽分化期

- •最小限の水やり

- •防寒資材の点検・補修

2月

平均気温 5-10℃

🌱生育再開準備

- •防寒資材の段階的除去

- •株元の軽い中耕・除草

- •追肥の準備(控えめに)

3月

平均気温 8-15℃

✂️生育再開・整枝

- •防寒資材完全除去

- •整枝・摘心(6-7本立て)

- •支柱立て・誘引作業

🌿追肥・土寄せ

- •化成肥料追肥(10-15g/株)

- •株元への土寄せ

- •病害虫防除開始

4月

平均気温 12-18℃

🌿開花前管理

- •アブラムシ防除・シルバーテープ

- •支柱の補強・誘引

- •2回目追肥(花芽発達促進)

🌸開花期管理

- •開花確認・受粉促進

- •水分管理(開花期重要)

- •暖地では早期開花対応

5月

平均気温 15-22℃

🫘結実期管理

- •着果確認・摘果(必要に応じ)

- •病害虫防除継続

- •水やり頻度調整

🌟早期収穫開始

- •早生品種の収穫開始

- •莢の状態毎日確認

- •収穫適期の見極め

6月

平均気温 18-25℃

🫘収穫最盛期

- •莢下垂・筋薄黒で収穫適期

- •成熟莢から順次収穫

- •収穫後3日以内調理・保存

🧹収穫完了・片付け

- •最終収穫・株の片付け

- •根粒菌活用・土壌改良

- •来年の栽培計画検討

7月

平均気温 22-28℃

🌾夏期休閑・土づくり

- •圃場整備・土壌改良

- •緑肥作物の検討

- •栽培記録の整理・反省

8月

平均気温 25-30℃

☀️夏期管理・準備

- •緑肥作物の管理

- •秋作準備の検討

- •来季用種子情報収集

そら豆の栄養価と健康効果

そら豆は植物性たんぱく質とカリウムが豊富で「若返りの野菜」とも称される栄養価の高い豆類です。食物繊維・ビタミンB群・葉酸も豊富で、健康維持と美容効果に優れた初夏の代表的な野菜です。

🫘 そら豆(100gあたり)

おすすめ商品

よくある質問

A.そら豆の種まき時期は秋まき栽培(10月中旬〜11月上旬)が最適です。そら豆は冬の低温にさらすことで花芽分化が促進され、翌春に高品質な実を収穫できます。春まき栽培も可能ですが、寒冷地限定で収量が劣るため、そら豆栽培初心者には秋まきがおすすめです。

A.そら豆の収穫時期は莢が重みで下向きに垂れ下がり、莢の筋が薄黒く変色した時が適期です。開花から30-35日が目安ですが、そら豆は莢の状態で判断することが重要。筋が真っ黒になるとそら豆の食味が劣化するので注意が必要です。

A.そら豆のプランター栽培では深さ30cm以上の大型プランター(60cm以上)を使用し、株間15cm程度で2-3株植付けます。そら豆は排水性の良い培養土を使用し、支柱立てで倒伏防止。冬期は防寒対策が重要で、ベランダでのそら豆栽培は風当たりに注意してください。

A.そら豆栽培では特にカラスが種子を好み、発芽直後に食害されることが多いためです。そら豆の大粒種子が浅植えで一部露出しているため、カラスに発見されやすく被害は甚大。そら豆栽培では発芽確認後すぐに防鳥ネットの設置が必須です。

A.そら豆は1株から多数の枝が発生するため、6-7本立てに整枝することで養分を集中させ、大きな実を収穫できます。そら豆の込み合った枝を除去することで風通しが良くなり、病害発生も抑制。そら豆栽培では春期(3月)の作業が適期です。

A.そら豆は野菜の中でも特にアブラムシ被害が多い作物です。そら豆栽培ではシルバーテープやシルバーマルチによる忌避効果が高く、予防散布も効果的。そら豆のアブラムシは早期発見・早期防除が重要で、発生したら専用薬剤での対応が必要です。

A.そら豆はマメ科植物の連作障害を避けるため、2-3年は同じ場所での栽培を控えます。そら豆は根粒菌による窒素固定で土壌改良効果があるため、そら豆栽培後の土壌は他の野菜栽培に適しています。そら豆栽培では輪作計画を立てることが重要です。

A.そら豆栽培の失敗例:①種まき時期のミス→地域に応じた適期厳守 ②鳥害による全滅→発芽後即座の防鳥対策 ③アブラムシ大発生→予防対策の徹底 ④収穫遅れ→莢の状態毎日確認 ⑤越冬失敗→地域に応じた防寒対策。これらのそら豆栽培ポイントを守れば成功率が大幅に向上します。