里芋 栽培完全ガイド|里芋の育て方・土寄せ・収穫時期を徹底解説

【2025年版】里芋栽培の種芋植付(4-5月)から収穫(10-11月)まで。初心者でも失敗しない里芋の育て方、土寄せ3回のタイミング、追肥方法を完全解説。

里芋栽培の詳細ステップ【9つの重要工程】

種芋準備・品種選択

植付1ヶ月前

良質な種芋選択が栽培成功の第一歩。病気に強い健全な種芋を選び、適切な保存で植付まで管理

種芋の品質が収量を決定・健全な種芋選択が最重要

土づくり・畝立て

植付2週間前

水はけと水持ちの良い土壌作り。pH6.0-6.5の中性~弱酸性土壌で有機質豊富な環境を整備

水はけと保水性両立・有機質豊富な土づくりが基本

植え付け・覆土

4月下旬-5月上旬

地温15℃以上での適期植付。浅植えが基本で、株間を十分にとって植え付け

地温確保と適切な深さで発芽促進・浅植えが基本

発芽・初期管理

植付後3-4週間

発芽確認後の初期管理。適切な水分管理と除草で健全な初期生育を促進

発芽期間長い・適切な水分管理で発芽促進

1回目土寄せ・追肥

草丈20-30cm

初回土寄せで根張り促進と芋の品質向上。追肥で生育後半の栄養確保

適期土寄せで根張り促進・芋品質向上効果大

2回目土寄せ・追肥

草丈50-60cm

芋肥大期の重要な土寄せ。大きく土寄せして芋の肥大促進と品質向上を図る

芋肥大期の重要作業・大きな土寄せで品質向上

3回目土寄せ・最終追肥

8月上旬-中旬

最終土寄せで芋の充実促進。追肥は控えめにして品質重視の管理に移行

最終土寄せで芋充実促進・高畝で品質向上

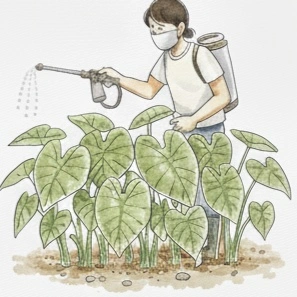

管理・病害虫対策

生育期間中継続

継続的な管理で安定収穫を確保。適切な水やりと病害虫の早期発見・対策

高温多湿好む・病害虫早期発見で被害最小化

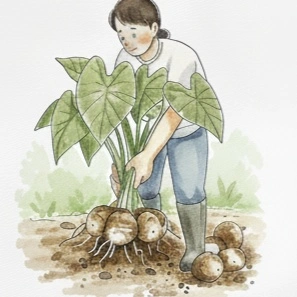

収穫・保存

植付150-180日後

茎葉黄化確認後の適期収穫。霜前収穫と適切な保存で長期利用可能

霜前収穫必須・適切な保存で長期利用可能

🍠里芋収穫タイミング【見極め方法】

葉の黄化と試し掘りで判断する最適な収穫時期

里芋の収穫時期は地上部の葉が黄ばみ始めた頃が目安です。植え付けから150-180日経過し、茎葉が黄化・枯死してきたら収穫適期。霜に弱いため、初霜前の収穫完了が重要です。

収穫タイミング判断基準

早期収穫(新芋)

新芋品質- •葉がまだ青々としている

- •小さめの子芋が形成

- •皮が薄く柔らかい

- •みずみずしい食感

- •植え付けから120-130日

早期消費・煮物用

収穫適期

最高品質- •茎葉が黄ばみ始めている

- •子芋が充分に肥大

- •皮が厚くしっかりしている

- •でんぷん質が充実

- •植え付けから150-160日

収穫開始・長期保存可能

完熟期(推奨)

最高保存品質- •茎葉が完全に枯れている

- •子芋が最大サイズに成長

- •ネバネバ成分が最も豊富

- •保存性が最も高い

- •植え付けから160-180日

最適収穫タイミング

霜害注意期

品質低下リスク- •初霜予報が出ている

- •茎葉が黒く変色し始める

- •急激な温度低下

- •品質劣化のリスク

- •収穫遅れによる損失

緊急収穫・霜前に完了

収穫限界・腐敗発生

食用不適- •霜害で茎葉が完全に枯死

- •芋が軟化・腐敗している

- •土中での品質劣化

- •異臭が発生している

- •食用として不適

廃棄または堆肥化

品種別収穫時期の見極め

石川早生(早生)

早生品種で収穫が早い。子芋が多く、肉質は粘質で美味。病気に強く栽培しやすい

茎葉が6割程度黄化したら試し掘り開始。早期収穫でも十分な品質。煮崩れしにくく煮物に最適

土垂(晩生)

最も一般的な品種。子芋が大きく収量性に優れる。肉質はやや粘質で食味良好

茎葉が完全に枯れるまで待つのがコツ。大きな子芋が収穫でき長期保存に適している

セレベス(中生)

赤い茎が特徴的。親芋も食用可能な品種。肉質は粉質で独特の風味

茎の赤色が濃くなった頃が収穫適期。親芋・子芋両方楽しめる品種

収穫タイミングのよくある失敗

⚠️霜害による収穫遅れ

初霜で茎葉が枯死し、芋の品質が急激に低下

天気予報をチェックし、初霜予報前に収穫完了。防寒対策も有効

⚠️試し掘りを行わない

芋の成熟度を確認せず、未熟な状態で収穫

必ず試し掘りで芋のサイズと品質を確認。段階的に収穫開始

⚠️収穫後の扱いが雑

掘り上げ時に芋を傷つけ、保存性が劣化

丁寧に掘り上げ、土を払う程度に留める。傷つけないよう注意

⚠️湿った日の収穫

雨天時の収穫で腐敗リスクが増加

晴天が2-3日続いた後に収穫作業。土が乾燥している日を選択

季節別収穫タイミング

10月収穫(適期)

最も理想的な収穫時期。品質・保存性ともに最良。晴天続きの日に実施

11月収穫(限界)

霜害前の最終収穫時期。天気予報を注視し、初霜前に完了させる

📅里芋植え付け時期・収穫時期

最適な栽培時期

春植え栽培(4-5月植付→10-11月収穫)が基本。地温15℃以上・高温多湿環境で安定栽培が可能です。

春植え栽培(推奨)

最も作りやすい作型。安定した高温期に生育し、霜前に収穫できるため失敗が少ない。初心者に最適で栽培期間は長いが管理は比較的簡単。

⚠️重要なポイント

- •地温15℃以上の確保が発芽成功の絶対条件

- •高温多湿環境を好むため水分管理が重要

- •連作障害回避のため4-5年間隔を空ける

- •種芋は切らずにそのまま植付

- •霜に弱いため初霜前の収穫完了必須

地域別栽培時期

北海道(栽培困難地域)

里芋は高温多湿を好むため、冷涼な北海道での露地栽培は困難。ハウス栽培なら可能だが、家庭菜園では他の野菜を推奨。

東北地方(注意地域)

寒冷地での栽培は早霜に注意。マルチング使用で地温確保し、防寒対策が必要。栽培期間も他地域より短くなる。

関東・甲信越地方(適地)

里芋栽培の最適地域。梅雨期の高温多湿が生育を促進。土寄せと追肥を適期に行えば安定収穫が可能。

東海・関西・中国・四国地方(最適地)

高温多湿の気候が里芋に最適。長期間の栽培で大きな芋が収穫可能。病害虫対策を徹底すれば高品質の里芋が収穫できる。

九州・沖縄地方(長期栽培可能)

最も長期間の栽培が可能な地域。早植えで大型の芋が収穫できる。台風・病害虫対策が重要で、特に軟腐病に注意。

栽培地域マップ

北海道(栽培困難地域)

里芋は高温多湿を好むため、冷涼な北海道での露地栽培は困難。ハウス栽培なら可能だが、家庭菜園では他の野菜を推奨。

東北地方(注意地域)

寒冷地での栽培は早霜に注意。マルチング使用で地温確保し、防寒対策が必要。栽培期間も他地域より短くなる。

関東・甲信越地方(適地)

里芋栽培の最適地域。梅雨期の高温多湿が生育を促進。土寄せと追肥を適期に行えば安定収穫が可能。

東海・関西・中国・四国地方(最適地)

高温多湿の気候が里芋に最適。長期間の栽培で大きな芋が収穫可能。病害虫対策を徹底すれば高品質の里芋が収穫できる。

九州・沖縄地方(長期栽培可能)

最も長期間の栽培が可能な地域。早植えで大型の芋が収穫できる。台風・病害虫対策が重要で、特に軟腐病に注意。

里芋栽培年間スケジュール

3月

平均気温 8-15℃

🍠種芋準備・土づくり

- •種芋購入・品種選定

- •暖地では植付準備開始

- •堆肥・元肥準備

4月

平均気温 12-18℃

🚜土づくり・畝立て

- •畑の土づくり・pH調整

- •堆肥3-4kg/㎡施用

- •畝立て・排水対策

🌱植付開始

- •暖地で植付開始

- •種芋植付(深さ5-6cm)

- •株間40cm・畝幅80cm

5月

平均気温 15-22℃

🌱植付最盛期

- •中間地・寒冷地植付

- •地温15℃以上確認

- •覆土5cm・軽く土寄せ

🌿発芽・初期管理

- •発芽確認・生育観察

- •除草・軽い中耕

- •水やり開始

6月

平均気温 18-25℃

🌿1回目土寄せ・追肥

- •草丈20-30cmで土寄せ

- •化成肥料20g/株追肥

- •病害虫防除開始

☔梅雨期管理

- •排水対策・湿害予防

- •病害虫観察強化

- •適度な水分管理

7月

平均気温 22-28℃

🌿2回目土寄せ・追肥

- •草丈50-60cmで土寄せ

- •化成肥料30g/株追肥

- •芋の肥大期重要管理

☀️夏期管理

- •高温乾燥対策

- •こまめな水やり

- •病害虫防除

8月

平均気温 25-30℃

🌿3回目土寄せ・追肥

- •最終土寄せ実施

- •化成肥料20g/株追肥

- •芋の本格肥大期

🌡️盛夏期管理

- •十分な水分供給

- •病害虫防除継続

- •葉の観察・管理

9月

平均気温 20-26℃

🍠芋肥大最盛期

- •芋の充実期重要管理

- •適度な水分管理

- •病害虫最終防除

👀収穫準備

- •茎葉の観察開始

- •試し掘り準備

- •台風・長雨対策

10月

平均気温 15-22℃

👀収穫適期判断

- •茎葉黄化状況観察

- •試し掘りで成熟確認

- •収穫準備作業

🍠収穫開始

- •晴天日の収穫作業

- •丁寧な掘り上げ

- •保存処理開始

11月

平均気温 8-15℃

🍠収穫最盛期

- •主要収穫期

- •霜害前収穫完了

- •品質別仕分け

📦収穫完了・保存

- •最終収穫作業

- •長期保存準備

- •来年用種芋選別

12月

平均気温 3-10℃

📦保存・片付け

- •収穫後処理完了

- •保存方法確認

- •圃場片付け

📋次年度準備

- •来年の栽培計画

- •種芋保存管理

- •土壌改良計画

1月

平均気温 0-8℃

📝計画・学習期間

- •翌年栽培計画立案

- •種芋品種選定検討

- •栽培技術習得

2月

平均気温 2-10℃

📋準備開始

- •種芋注文・手配

- •栽培資材準備

- •土壌改良準備

里芋の栄養価と健康効果

里芋は他のいも類に比べて低カロリー・低糖質でありながら、独特のネバネバ成分には豊富な栄養素が含まれています。特にガラクタンやカリウムの含有量が高く、健康維持に最適な野菜です。

🍠 里芋(100gあたり)

おすすめ商品

よくある質問

A.4月下旬から5月上旬が最適です。地温が15℃以上になることが発芽の条件で、霜の心配がなくなってから植え付けを行います。寒冷地では5月中旬以降、暖地では4月中旬から植付可能です。

A.茎葉が黄ばみ始め、枯死してきたら収穫適期です。植え付けから150-180日経過し、試し掘りで芋の大きさを確認します。初霜前の収穫完了が重要で、霜に当たると品質が劣化します。

A.深さ30cm以上、直径40cm以上の大型プランターを使用します。排水穴をしっかり確保し、底石を敷いて排水性を高めます。土寄せが重要なので、植え付け時は浅めに植えて、成長に合わせて土を足していきます。

A.土寄せは芋の肥大促進と品質向上のために必要です。生育期間中に3回行い、1回目は草丈20-30cm時に5-7cm、2回目は50-60cm時に10-12cm、3回目は8月に15-20cm土寄せします。芋の緑化防止効果もあります。

A.里芋は発芽まで1ヶ月程度かかります。発芽しない主な原因は①深植えしすぎ(5-6cmが適切)②地温不足(15℃以上必要)③種芋の腐敗です。植え付け前に種芋の状態を確認し、適切な深さと温度管理を行いましょう。

A.主な害虫はアブラムシとハスモンヨトウ。アブラムシは早期発見・防除が重要です。病気では軟腐病と疫病が問題となります。予防には適切な排水、風通しの確保、過湿の回避が効果的です。

A.里芋は連作障害が起こりやすく、4-5年は間隔を空ける必要があります。その間にマメ科植物(大豆、エンドウなど)を植えると土壌改良効果があります。連作すると収量低下や病害発生のリスクが高まります。

A.収穫後は土を軽く落とし、15-20℃、湿度90%程度の暗所で保存します。新聞紙に包んで段ボール箱に入れると良いでしょう。適切に保存すれば3-4ヶ月は保存可能です。冷蔵庫での保存は低温障害を起こすため避けましょう。

A.里芋は乾燥に弱いため、土の表面が乾いたらたっぷりと水やりします。特に夏場は朝夕2回の水やりが必要な場合もあります。葉面散水も効果的ですが、夕方以降は病気予防のため避けましょう。梅雨期は排水に注意します。

A.親芋は植え付けた芋で繊維が多く固め、子芋は親芋から出た芋で最も食用に適し、孫芋は子芋から出た小さな芋です。一般的に食用とするのは子芋で、親芋は品種により食用可(セレベスなど)、孫芋は種芋として利用できます。