概要

ニンニクは家庭菜園でも比較的栽培しやすい野菜です。一度植えれば長期間収穫でき、料理の味を引き立てる重要な食材として重宝します。

ニンニク栽培の流れ

植え付け

9月上旬-10月上旬

寒地は9月中旬〜10月上旬、温暖地は9月下旬〜10月中旬。株間15cm、深さ5〜6cmに種球を植え付け。尖った部分を上向きにします。

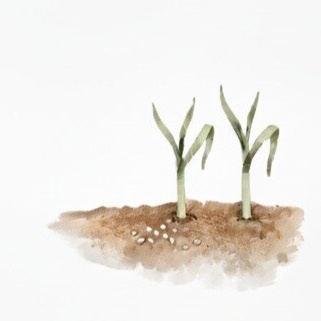

発芽期

10月下旬

植え付け後1ヶ月で発芽。新芽が土から出て、緑の葉が成長し始めます。

第1回追肥

11月下旬

化成肥料50g/m²を株間に施し土寄せ。寒さ対策にもなります。

第2回追肥

2月中旬

春の成長期に向けて再び追肥。この時期から急激に成長します。

花茎摘み

4-5月

花芽が15-20cm程度で早めに摘み取り。鱗茎に栄養を集中させます。

鱗茎肥大

4-5月

地下で鱗茎が成長し、最終的な球の形成期です。花茎摘み後に栄養が集中し、球が大きく成長します。

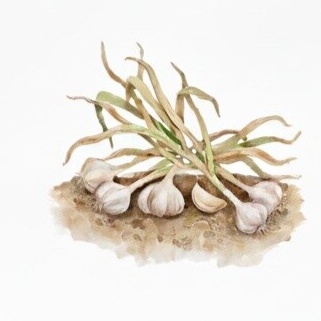

収穫

5-6月

葉が枯れたら掘り上げ。葉が黄色くなり始めたら収穫適期です。晴天日に収穫し、風通しの良い場所で乾燥させます。

乾燥保存

6月

風通しの良い場所で3-4週間乾燥させます。十分に乾燥させることで長期保存が可能になります。

重要ポイント

にんにくは長期栽培ですが、冬は休眠期のため手間がかからず、初心者でも栽培しやすい野菜です。適期の植え付けと春のとう立ち管理が成功の鍵となります。

ニンニク栽培スケジュール詳細

8月

平均気温 26-28℃

📋土づくり準備

- •苦土石灰 200g/m²散布

- •深耕(30cm以上)

- •pH調整(酸性土壌改良)

9月

平均気温 23-25℃

🌱植え付け

- •株間15cm、深さ5-6cm

- •種球の尖った部分を上向きに

- •地温20℃前後で実施

10月

平均気温 18-20℃

🌿発芽確認

- •植え付け後1ヶ月で発芽

- •初期管理開始

- •水やり調整

11月

平均気温 13-15℃

🌱生育管理

- •追肥(月1回)

- •除草作業

- •病害虫チェック

12月-2月

平均気温 5-10℃

❄️越冬管理

- •マルチング実施

- •霜対策

- •生育停滞期の管理

3月-4月

平均気温 10-18℃

🌸春の生育

- •生育再開

- •追肥再開

- •とう立ち管理

5月-6月

平均気温 18-23℃

🎯収穫

- •葉が黄色くなったら収穫

- •晴天日に収穫

- •乾燥・保存処理

📝 重要なポイント

🧄種球選び

病害虫のない健全な種球を選び、植え付け直前に分離

🌡️温度管理

植え付け適温20℃前後、冬の寒さで春の成長促進

💧水やり

植え付け後はたっぷり、冬は控えめ、春の生育期は適度に

🌱とう立ち管理

春のとう立ちは早めに摘み取り、球の肥大を促進

📝 重要なポイント

🧄種球選び

病害虫のない健全な種球を選び、植え付け直前に分離

🌡️温度管理

植え付け適温20℃前後、冬の寒さで春の成長促進

💧水やり

植え付け後はたっぷり、冬は控えめ、春の生育期は適度に

🌱とう立ち管理

春のとう立ちは早めに摘み取り、球の肥大を促進

にんにくの特徴

にんにく(Garlic)について詳しく知りましょう

🕐長期栽培の魅力

8〜9ヶ月という長い栽培期間ですが、冬は休眠期のため手間がかからず、春から急激に成長して収穫の喜びが大きい野菜です。

🍃葉にんにくも楽しめる

若い葉は「葉にんにく」として利用でき、普通のにんにくより臭いが控えめで、栄養豊富。春の間引きでも楽しめます。

🏺プランター栽培対応

深さ25cm以上のプランターがあれば栽培可能。アパートやマンションのベランダでも十分育てられます。

❄️寒さに強い

冬の寒さに当たることで春の成長が促進されます。霜に当たっても大丈夫な丈夫さが初心者におすすめな理由です。

💪健康効果

アリシンによる抗菌作用、疲労回復効果、免疫力向上など、様々な健康効果が期待できる機能性野菜です。

📦長期保存可能

適切に乾燥させれば数ヶ月〜1年間保存可能。自家製にんにくで一年中香り豊かな料理が楽しめます。

プランター栽培のポイント

限られたスペースでも本格的なニンニク栽培が楽しめます

🏺 準備するもの

サイズ

深さ25cm以上、幅60cm程度。直径30cm以上の深鉢でも可。小さなプランターだと根が窮屈になります。

培養土

市販の有機野菜培養土が最適。水はけを良くするために鉢底石を敷いてから土を入れます。

置き場所

日当たり・風通し・水はけの良い場所。ベランダでも十分栽培可能です。

準備

プランター底に鉢底石を敷き、培養土を8分目まで入れる

- •水はけの良い培養土を選ぶ

- •鉢底石は必須

植え付け

株間15cmで深さ5-6cm、尖った部分を上にして植え付け

- •植え付け後はたっぷり水やり

- •株間は狭すぎないよう注意

水やり管理

発芽後は乾かし気味に管理。土が乾いてからたっぷりと

- •冬は水やり控えめ

- •春の生育期は適度に

管理・収穫

追肥は2回、花芽は摘み取り、葉が枯れてから収穫

- •花芽摘みは早めに

- •収穫は晴天日に

🏺プランター栽培のメリット

場所を選ばない

ベランダやテラスでも栽培可能。限られたスペースで家庭菜園を楽しめます。

管理しやすい

水やりや追肥のタイミングが分かりやすく、初心者でも管理が簡単です。

病害虫が少ない

地植えより清潔な環境を維持でき、病害虫の発生を抑えやすいです。

花芽管理のコツ

にんにくの花芽と芽の適切な管理方法を解説します

花芽の摘み取り

🌸 春になると中央から花芽(花茎)が伸びてきます。鱗茎を大きくするために15-20cm程度で摘み取ります。放置すると白い小さな花が咲きますが、栄養が花に取られてしまいます。

摘み取った花茎の利用

🍳 摘み取った花茎は捨てずに食用として活用できます。炒め物や中華料理に最適で、シャキシャキとした食感と独特の風味が楽しめます。

芽が出た場合の対処法

🌱 保存中に芽が出た場合:種球として使用予定なら問題なし。食用の場合は中心の緑色の芽は苦味があるため、縦半分に切って取り除いてから料理に使用しましょう。

葉にんにく活用ガイド

栄養豊富な葉にんにくの収穫から調理まで完全解説

葉にんにくとは

🍃 にんにくの若い葉の部分で、球根が大きくなる前の状態です。普通のにんにくより臭いが控えめで、栄養価も高く、様々な料理に活用できる特別な食材です。

収穫のタイミング

⏰ 早期収穫:12月-2月頃、葉が20-30cm程度に成長した時 📏 間引き収穫:密植した場合の間引きで得られる ✂️ 部分収穫:外側の葉のみ摘み取り、中心は鱗茎成長のために残す

調理方法

🥓 炒め物:豚肉やベーコンと一緒に炒めると絶品 🥞 チヂミ:韓国料理の定番、ニラの代用として 🍲 味噌汁:最後に加えて香りと食感をプラス 🥟 餃子の具:ひき肉と混ぜて風味豊かな餃子に

収穫完全ガイド

適切な収穫時期の判断から乾燥保存まで詳しく解説

収穫のサイン

🍂 葉の変化:全体の30-50%の葉が黄色く枯れてきた時が収穫適期 📅 時期の目安:植え付けから約8-9ヶ月後、5月下旬-6月上旬 🌧️ 天候を考慮:梅雨入り前に収穫完了。雨続きだと腐りやすくなります

収穫前の確認

🔍 試し掘りで1-2株掘ってみて鱗茎の大きさを確認します。十分に肥大していれば収穫適期です。

収穫手順

☀️ 晴天の日を選ぶ:土が乾いている日に収穫 🥄 根を傷つけないよう掘り上げ:スコップで周りから掘り起こす 🧹 土を軽く落とす:根は切らずに土だけ落とす 🎋 葉を結束:3-5株ずつ葉を結んで束にする

乾燥保存

🌞 予備乾燥:畑で2-3日天日乾燥させます 🏠 本格乾燥:風通しの良い日陰で3-4週間乾燥させ、長期保存可能な状態にします

にんにくの栄養価と効果

🧄 鱗茎の部分(100gあたり) / 🍃 葉の部分(葉にんにく)

🧄 鱗茎の部分(100gあたり)

🍃 葉の部分(葉にんにく)

葉にんにくは臭いが控えめで食べやすい!

春の間引きでも美味しく活用できます。

よくある質問

A.9月中旬から10月上旬が最適です。地温が20℃前後になった時期を狙います。寒冷地では9月上旬、温暖地では10月中旬まで可能です。

A.葉が黄色くなり始めた6月頃が収穫適期です。葉の1/3程度が枯れたら、晴天が続く日に収穫しましょう。

A.はい、深さ30cm以上のプランターなら栽培可能です。株間を10-12cm程度にして、水はけの良い培養土を使用してください。

A.さび病、軟腐病に注意が必要です。水はけを良くし、連作を避け、病気の株は早めに除去してください。アブラムシには早期発見・防除が重要です。